2020年,面对复杂严峻的国内外环境和前所未有的新冠肺炎疫情的严重冲击,全县深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,忠实践行“八八战略”,统筹推进疫情防控和经济社会发展两个大局,扎实做好“六稳”工作,全力落实“六保”任务,经济运行持续稳定恢复,实现“二季红、半年正、全年胜”的向好态势,较好的实现了高质量发展下的相对高速增长。

一、全县经济稳步回升,产业结构持续调优

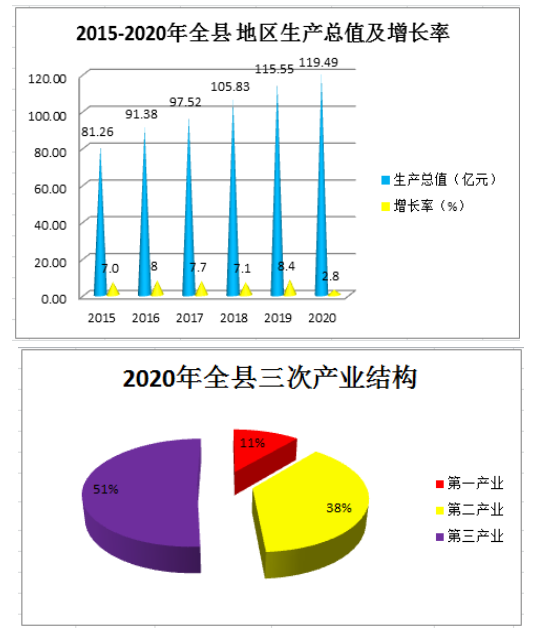

根据地区生产总值统一核算结果:2020年,全县地区生产总值(GDP)119.49亿元,同比增长(可比价、下同)2.8%。分产业看,第一产业增加值13.40亿元,增长2.3%;第二产业增加值45.17亿元,下降0.3%,其中工业增加值36.51亿元,增长0.8%;第三产业增加值60.92亿元,增长5.7%。三次产业比重为11.2:37.8:51.0,与2019年的11.3:40.1:48.6相比,呈“一升两降”态势。

(一)农业生产增势平稳

2020年,全县实现农林牧渔业总产值20.51亿元,增长2.4%。其中:农业产值14.46亿元, 增长3.4%;林业产值2.40亿元,增长4.8%;牧业产值3.26亿元,下降2.8%;渔业产值0.27亿元,增长2.7%。

1. 主导产业发展良好。茶叶种植向山区辐射发展,实施化肥农药减量增效工程和茶园基础设施建设,茶叶种植增产增收。全县茶园总面积13.32万亩,增长4.3%,总产量1.33万吨,增长2.2%;其中:春茶产量4727吨,增长3.7%,夏茶4172吨,增长4.0%,秋茶4409吨,下降1.0%。全年茶叶总产值7.82亿元,下降2.0%,占农业总产值的38.1%。

2. 畜牧业生产形势堪忧。受“非洲猪瘟”影响,流动性限制加大,全县生猪养殖以过路猪为主,导致生猪产能跟不上,猪肉价格一直在高位运行,养殖户扩大规模意愿强烈,导致生猪存栏增长较快,出栏下降。2020年末生猪存栏4.58万头,增长13.9%,其中能繁母猪存栏0.29万头,下降3.3%;出栏肉猪5.76万头,下降17.2%。

(二)工业生产快速恢复

2020年,全县实现规模以上工业增加值26.22亿元,增长1.6%,增速较前三季度提高2.4个百分点。

1.黑色金属冶炼和压延加工业降幅收窄。作为松阳规模以上工业主导产业的黑色金属冶炼和压延加工业,全年实现增加值8.91亿元,下降0.4%,降幅较前三季度收窄1.8个百分点。

2.装备制造业增长较快。全年实现装备制造业增加值3.76亿元,增长41.2%,增速高出全市29.8个百分点,居全市第二。

3.电气机械和器材制造业快速增长。全年实现电气机械和器材制造业增加值1.34亿元,增长82.7%,拉动全县规上工业增加值增长1.8个百分点。

(三)建筑业发展趋缓

2020年,全县建筑业增加值8.67亿元,下降6.0%,降幅比前三季度收窄6.8个百分点。其中:2020年,全县省内建筑业总产值和建筑安装工程投资额分别增长2.5%和3.1%,分别比前三季度提高5.5个百分点和3.9个百分点,均实现正增长。

(四)服务业成为经济增长的主动力

2020年,全县实现第三产业增加值60.92亿元,增长5.7%,拉动GDP增速增长2.6个百分点。

一是全县实现批零住餐业增加值15.69亿元,增长8.0%,对第三产业经济增长贡献率达36.2%。2020年,全县批零住餐业商品销售额(营业额)分别增长11.9%、19.2%、2.4%和0.9%。

二是全县实现房地产业增加值11.92亿元,增长0.8%。2020年全县商品房销售面积17.14万平方米,下降6.1%。

三是全县实现金融业增加值6.91亿元,增长8.1%。2020年末,全县金融系统人民币存贷款余额分别为200.81亿元、176.78亿元,分别增长11.0%、22.4%。

四是全县实现交通运输、仓储和邮政业增加值3.19亿元,增长19.1%,拉动GDP增速增长0.6个百分点。

五是全县实现营利性服务业增加值4.18亿元,增长4.4%。

六是全县实现非营利性服务业增加值18.95亿元,增长2.9%,拉动GDP增速增长0.4个百分点。

二、需求结构不断改善,三驾马车协同发力

1. 投资运行平稳向好。2020年,全县完成固定资产投资51.24亿元,增长7.9%。其中,房地产开发投资完成8.23亿元,增长12.6%;工业投资下降57.2%;民间投资下降15.4 %,其中:项目民间投资下降25.7%;交通投资增长34.7%;生态环保、城市更新和水利设施项目投资增长33.6%;高新技术产业投资下降35.9%。

2. 消费市场复苏回暖。2020年,全县全社会消费品零售总额58.82亿元,增长8.7%,增速高于全市平均水平9.1个百分点,位居全市第二。

一是城镇市场恢复好于乡村。疫情防控趋于平稳,城乡之间人员流动、物资流通渠道畅通,城镇消费品零售额41.88亿元,增长9.1%,乡村消费品零售额16.94亿元,增长7.8%。

二是市场供应充足,基本生活必需品消费平稳增长。全县限上企业中肉禽蛋类、蔬菜类、干鲜果品类商品零售额分别增长21.4%、43.6%、16.2%,分别比2019年提高3.2、25.2和5.4个百分点。

三是新兴业态加快发展,线上消费持续增长。疫情期间,线下实体消费有所抑制,更多消费者和商家转向线上,“宅经济”与“云生活”等消费模式积极拓展,全县茶叶电商直播带货等新业态在短期内得以快速发展,线上零售呈逆势增长。限额以上单位中,通过公共网络实现的零售额3.26亿元,同比增长19.2%,拉动限额以上单位零售额增长23.6个百分点。

3. 对外贸易逆势增长。2020年,全县进出口总额11.95亿元,增长32.6%,增幅比上年提高32.7个百分点。其中,出口总额11.82亿元,增长32.2%,增速居全市第三。其中:全县流通公司出口5.92亿元,增长1936.2%,拉动全县外贸出口增长62.97个百分点;生产企业出口5.90亿元,下降31.8%。出口结构基本形成以机械产品、纺织服装为主的出口格局。出口市场由以往的欧美市场为主向亚洲(45.4%)、欧洲(25.4%)市场等国家和地区拓展。

三、发展质效不断提升,百姓获得感持续增强

1.财政收入稳步增长。2020年,全县财政总收入13.69亿元,增长6.7%,其中:一般公共预算收入8.19亿元,增长3.8%,税收收入6.66亿元,增长3.1%。财政收入的持续稳定增长,为促进经济发展,改善民生提供了有力的资金保障。卫生健康等支出较快增长,全年财政一般公共预算支出47.22亿元,增长2.0%,其中卫生健康支出增长16.5%。

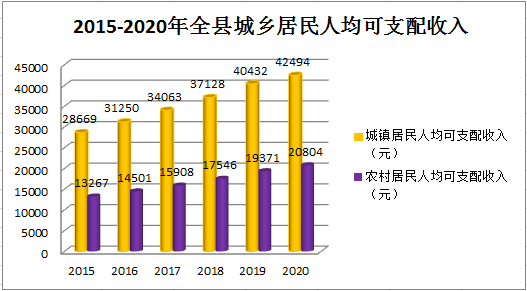

2.居民收入较快增长。2020年,农村常住居民人均可支配收入20804元,名义增长7.4%,城镇居民人均可支配收入42494元,名义增长5.1%。城乡居民的收入差距进一步缩小,由去年的2.09倍降至2.04倍。脱贫攻坚取得显著成效,低收入农户全年人均可支配收入11885元,名义增长13.8%,人均可支配收入8000元以下农户全面消除。

3.企业经营效益提升。2020年,全县规上工业企业利润总额8.89亿元,增长2.1%。盈利水平提升。全县规模以上工业企业营业收入利润率为6.6%,比上年提升0.4个百分点。企业成本持续下降,减税降负政策效应显现。全县每百元主营业务收入的成本为84.65元,同比下降1.3%。

四、社会保障总体稳定,民生福祉持续改善

1.社会保障总体稳定。我县基本建成统筹城乡、惠及全民、覆盖范围全方位、管理服务社会化的社会保障制度体系,大社保体系框架基本形成。2020年,全县参加基本养老保险186028人,参保率98.96%;基本医疗保险217908人,参保率99.3%;工伤保险53129人,失业保险18584人。2020年生育保险并入基本医疗保险。

2.卫生事业成效明显。面对极不平凡的2020年,全县不断深化医疗卫生体制改革,优化医疗卫生资源配置,公共卫生体系建设取得新突破,全县医疗卫生事业发展在战疫中经受住了考验。2020年,全县医疗卫生机构117个(含诊所、村卫生室),其中医院、卫生院30个。床位数1145张,比2019年增加60张。卫生医疗水平进一步提高。2020年,卫生技术人员1528人,比2019年增加51人,其中执业医师和执业助理医师632人,注册护士612人。社区卫生服务中心(站)5个,社区责任医生262人,比2019年增加4人。

3.环境质量持续改善。全面践行绿色发展理念,节能降耗措施有力。2020年,随着工业经济运行向好态势持续巩固,规模以上工业能耗总量降幅持续缩小,规模以上工业能耗比上年下降6.2%,单位增加值能耗下降7.7%。生态环境不断改善。全县空气质量优良天数365天,优良率100%,PM2.5平均浓度(21µg/m3)比上年下降19.2%。

五、2021年经济形势展望

2021年是“十四五”开局之年,全县上下将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极贯彻新发展理念,努力构建新发展格局,巩固拓展疫情防控和经济发展成果,推动高质量发展实现新突破,确保“十四五”开好局、起好步。